Creuza de mä (1984)

1 - Creuza de mä

2 - Jamin-a

3 - Sidun

4 - Sinan capudàn pascià

5 - 'A pittima

6 - A dumenega

7 - Da a me riva

L'album

Uscì anche in Giappone, con tanto di foglio

con tutti i testi tradotti.

Uscì anche in Giappone, con tanto di foglio

con tutti i testi tradotti.

Japanese translation of all the lyrics

Click to enlarge

Il genovese: dialetto o lingua franca?

De André parlò spesso, in molte interviste, dell'importanza dei dialetti per qualsiasi lingua e di come la "lingua

madre" cresca acquisendo vocaboli dai vari dialetti. Inoltre il genovese, come molti altri dialetti, era nato come

lingua: "Il genovese assomiglia al portoghese, in quanto sono due idiomi neolatini: il luogo comune è l'assonanza, è

giustificabile soltanto dalla cadenza abbastanza simile. Il genovese è preesistito di trecento anni al portoghese in

quanto lingua: il Portogallo, prima dell'editto di papa Alessandro VI era una regione spagnola, dove, quindi, si

parlava un dialetto iberico. Quindi ancora, se poi c'è questa identità, è certamente il portoghese che ha preso dal genovese. Nel 1200 c'era la massima espansione della Repubblica Genovese (e di quella veneziana); Pisa ormai

(battaglia della Malaria) era sparita; rimaneva Firenze che rompeva i coglioni, insomma il genovese era una vera e propria lingua finché non arrivarono quei rompicazzo dei Piemontesi cui fummo venduti in cambio della Savoia e

della Corsica. Insomma, per quel poco che so una lingua decade a livello di dialetto (o un dialetto assurge a dignità

di lingua), soltanto per motivi storico-politici e non per motivi intrinsechi all'idioma stesso. Questo italiano, questo

dialetto fiorentino che è partito come volgare, è diventato lingua aulica, bacchettona, borghesona e bigotta, attraverso la quale non si possono esprimere neanche tutti i termini del vocabolario: se dici fica, già ti espellono

dall'albergo. A Genova, chiunque dica mussa, e dica belin non provoca alcun scandalo, se lo dici in italiano casca il mondo." (Piergiuseppe Caporale, Vivere le proprie canzoni, Music, Maggio 1984 in C. Sassi-W. Pistarini, De André Talk,

Coniglio Editore, 2008)

Ma quale versione del dialetto genovese usare? Perché si sparse subito la notizia che molti genovesi non capivano

le parole dette?

Andrea Podestà, nei suoi studi, si è posto, appunto, queste domande, su cui abbe modo anche di intervistare lo

stesso Fabrizio De André. Per fare un'analisi comparativa seria Podestà ha confrontato 56 termini della canzone Creuza de mä con quattro diversi dizionari genovese-italiano. Le sue conclusioni sono sconcertanti ma spiegano i

problemi che sono emersi all'ascolto del disco:

"Certamente il dialetto adoperato in questo disco non è quello popolare parlato oggi a Genova. Ma che lingua è allora? [...] L'impressione che si ricava da questo spoglio lessicale è che De André si sia più affidato alla memoria

che non a un dizionario preciso.

Nessuno, infatti, di quelli controllati presenta una totale aderenza al testo di Creuza de mä. Il cantautore mi ha

confessato d'aver utilizzato un vocabolario (di cui non ricordava il nome), ma ha anche ammesso che tale strumento gli è servito solo come ausilio in certe scelte. [...]

Il dialetto di De André non è tanto – o non solo – il frutto di una ricerca, di una sperimentazione a tavolino, quanto una lingua della memoria, una lingua mai esistita che unisce termini lontani nel tempo (ganeuffeni) a termini odierni

(cioi) e che può contenere parole con una pronuncia particolare (frittua). La lingua di una Genova, in un certo

qual modo, sospesa nel tempo, o se vogliamo, fuori dal tempo, dove l'ieri, l'oggi e il domani possono coincidere perfettamente." (Andrea Podestà, Fabrizio De André in direzione ostinata e contraria, Zona, 2001)

Per un approfondimento sul dialetto genovese suggerisco il sito "TuttoZena". Qui la pagina con i testi, in "Grafîa ofiçiâ": http://www.tuttozena.org/multimedia/testi_canzoni_de_andre.html

Creuza de ma:

Gaida macedone, strumento usato in Creuza

Il commento a questa canzone di Giuseppe Bronzino, nel suo blog. Ua trattazione in chiave molto politica di questo album, ed in particolare di questa canzone, tutta da leggere: http://chefacciamo.wordpress.com/2004/05/07/creuza-de-ma/

Jamin-a

Gli strumenti introdotti in Jamin-a: uno Shanaj (o Shanai, Shehnai), strumento a fiato turco), l'Oud egiziano e lo

Zarb persiano

Sidun: Lo Saz, strumento turco a corde, strumento principale di questa canzone.

Lo Saz, strumento turco a corde, strumento principale di questa canzone.

Informazioni di dettaglio sulla guerra citata, tratte da wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Massacro_di_Sabra_e_Shatila

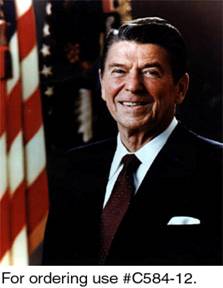

Immagini di Ariel Sharon (da wikipedia) e

Ronald Reagan (da reagan.utexas.edu), le due voci inserite all'inizio del brano

Immagini di Ariel Sharon (da wikipedia) e

Ronald Reagan (da reagan.utexas.edu), le due voci inserite all'inizio del brano

Sinan capudàn pascià

A volte poi sottolineava la valenza politica di questo testo: "La canzone è una specie di manuale, un vademecum

dello scalatore sociale, d'altra parte ampiamente giustificabile date le condizioni dei tempi e la particolare durezza

usata nei confronti dei prigionieri, tanto più se professavano una religione diversa. Al marinaio Cicala che rifiuta di

combattere contro le teste fasciate, cioè contro i turchi, viene dato un remo, altrettanto turco, da spingere fino al

piede e tirare fino al cuore, finché la sua intraprendenza, all'inizio ripagata con una scodella di brodo di grano saraceno, non gli consentirà di diventare gran visir, ossequiato e riverito." (Fabrizio De André in TV, Mixer, Rai2, 1984, in C. Sassi-W. Pistarini, De André Talk, Coniglio Editore, 2008)

D'ä mæ riva, una libera interpretazione di Riccardo Venturi

D'ä mæ riva

Sulu u teu mandillu ciaèu

(Souvent, pour s'amuser...no, insomma, non è poi tanto per divertirmi.

Sovente siedo su una spiaggia che dev'essere ghiaiosa, con dei bei ciottoli di ogni dimensione, perché mi diverto a

lanciarli in mare. Non m'importa che rimbalzino, mi basta sentire il rumore che fa un sasso che cade nel mare. Me lo devo fissare continuamente dentro.

E qui mi viene a mente che nessuno potrà mai riprodurre esattamente un rumore, se non con una registrazione meccanica o, meglio, con cosa gliene resta nel cervello, nella memoria lunga. Lo stesso vale per un odore. Le

descrizioni non servono a niente. Che cosa sarà stato quel "mandillu ciaèu", quel fazzoletto chiaro? Quale rumore, quale odore vi sarà stato associato?)

u teu fatturisu amàu,

(Aspetta, Fabrizio. Qui ci dici qualcosa di grande e di ambiguo. Il sorriso amaro di chi? Di chi ti stava sventolando quel fazzoletto chiaro?

O della Città intera?

Si pensa sempre al sorriso di una persona, finanche di un animale. Certo è che anche le città possono sorridere, e amaramente. A me capita quasi sempre con Firenze, o forse sono io che le dirigo sorrisi amari. Non so perché.

Firenze è una smorfia che ad alcuni potrà sembrare un sorriso, ad altri chissà che cosa. Un'espressione di dolore. Uno sberleffo. Un inizio di pianto da parte di uno che non piange quasi mai.

Di converso, m'immagino che Firenze usi verso di me lo stesso trattamento.

Nella mia vita il suo sorriso amaro, sempre che ne sia capace. Sempre che ne siamo capaci. Mi chiedo quali

espressioni abbiano le città degli altri, i luoghi di tutti. Come sghignazzi Roma. Come tossisca Torino.

Come rida Bologna. Ci sarà una città che piange?)

'n po' ciû au largu du dulú

(Un po' più al largo del dolore, c'è un'isola. Appare sempre nella nebbia, tra i fuochi di porti lontani; nel gelo o

nella calura, le onde si spezzano su delle secche o su degli incagli prossimi alle rive frastagliate, rotte, scoscese.

Non c'è nessuno, pur sapendo che l'isola vive e ed è vissuta. Al vederla, si gronda sudore per abitudine.

Nella piattitudine dell'arrivo, si staglia la forma d'un monte ripido e crestato in lontananza; nel cielo latteo si

risentono le voci del passato, algidi tromboni che parrebbero non avere alcun senso. Al di là delle voci, sono i ricordi, distillati goccia a goccia, che rimangono incatenati come Prometeo; le tue vanità sono oramai sepolte nel

midollo;

la nebbia quasi s'incastra nella salsedine.

Ci si ammassa negli angoli della nave, le facce sono tetramente inespressive. Le luci del porto. Ci si nutre per un

attimo della speranza o dell'abbaglio che tutto ciò torni ad essere una forma. Ma è solo, e lo si sa, qualcosa più al largo, e più largo, del dolore.)

A 'stu bàule da mainä

(Nella foto, spedita dal Taller Fotográfico Mounier & Hijos di Buenos Aires, si vedono due signori di mezz'età. Se

non fosse che li riconosci come i tuoi zii, Sebastiana e Dino, si direbbero due corpulenti coniugi argentini; eppure

passavi al Vapelo, su per la Salita del Salandro, e sapevi che abitavano li'. Scale che si perdono negli oleandri.

Tornarono, e il baule era nella stanza principale, e quasi unica, della vecchia casa. Il gabinetto era ancora di quelli

pensili, bisognava uscire fuori nel corridoio. La televisione gracchiava in bianco e nero, Pippo Baudo giovanissimo,

Nino Ferrer, Febo Conti. L'uomo era quasi infermo nelle gambe, ma aveva una straordinaria forza nelle mani. La donna tirava il mulino e la croce. Il baule. Non ho mai saputo che cosa ci fosse dentro, ma non ho mai chiesto

d'aprirlo. Ma forse c'erano

Tréi camixe de vellûu

E non ho più nessuna foto, se non quelle immagini che ho dentro come fossero un rumore o un odore. Il sasso che

tiro nell'acqua, il pomodoro che bolle nel pentolone, il primo morto in purtrefazione, il sangue, lo sparo che uccise

Rodolfo Boschi, l'odore del primo sesso femminile che ho visto, il rumore della prima porta che ho sbattuto in faccia a qualcuno o che qualcuno mi ha sbattuto in faccia.

E' tutto cosi'; eppure la canzone dura pochissimo. E' una breve

interazione di una voce e di due accordi. C'era tutto, e forse non lo

sapevo. Ma arrivano le cinque del mattino, è ora d'andare.

A teu foto da fantinn-a

'Nscià teu bucca in naftalinn-a.